丹波篠山デカンショ節-民謡に乗せて歌い継ぐふるさとの記憶-STORY #010

テーマ

- 城

- 森・木

- 祭礼

- 食文化・酒

- 鉱石・鉱物

時代

- 江戸

ストーリーSTORY

かつて城下町として栄えた丹波篠山の地は、

江戸時代の民謡を起源とする

デカンショ節によって、

地域のその時代ごとの風土や人情、

名所、名産品が歌い継がれている。

地元の人々はこぞってこれを愛唱し、

民謡の世界そのままにふるさとの景色を守り伝え、地域への愛着を育んできた。

その流れは、今日においても、

新たな歌詞を生み出し

新たな丹波篠山を更に後世に歌い継ぐ取組として

脈々と生き続けており、

今や300番にも上る「デカンショ節」を通じ、

丹波篠山の街並みや伝統を

そこかしこで体験できる世界が展開している。

江戸時代の民謡を起源とする

デカンショ節によって、

地域のその時代ごとの風土や人情、

名所、名産品が歌い継がれている。

地元の人々はこぞってこれを愛唱し、

民謡の世界そのままにふるさとの景色を守り伝え、地域への愛着を育んできた。

その流れは、今日においても、

新たな歌詞を生み出し

新たな丹波篠山を更に後世に歌い継ぐ取組として

脈々と生き続けており、

今や300番にも上る「デカンショ節」を通じ、

丹波篠山の街並みや伝統を

そこかしこで体験できる世界が展開している。

デカンショ節と伝統の生きるまち

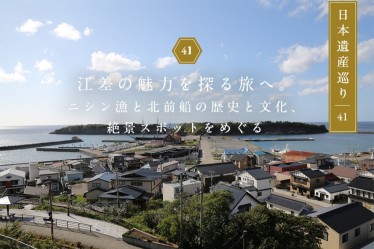

大阪から電車に乗り北へ約1時間、さらに篠山口駅からバスで東へ5キロ、逞しい緑の山々に囲まれた盆地、これがデカンショ節の発祥地丹波篠山である。中央に天下普請で築かれた篠山城があり、天守台に立てば、去り難い情懐を誘う町並みと山並みを一望することができる。城下町を中心に、宿場町、農村集落、窯業集落などの町や集落の景観、全国的にも著名な黒大豆や山の芋などを生産する田畑、緑豊かな山林や山並み、オオサンショウウオの棲む清流、京文化や播磨地方の影響を受けた様々な形態をもつ祭礼などの伝統文化を含む重層的な歴史や文化が伝えられている。

デカンショ節の由来と変遷

囃子言葉の「デカンショ」の語源は「ドッコイショ」が転化したものなど諸説あるが定かではない。その始まりは、江戸時代から歌われていた盆踊り唄「みつ節」とされる。かつて盆踊りは一年中続く厳しい農作業や労働に明け暮れた人々にとって、かけがえのない楽しみのひとつであり、夜明けまで歌と踊りが途切れることはなかった。このころの歌詞は素朴なものが多く、自然の情景に農婦の糸紡ぎや焼物の作業工程などの様子を織り交ぜたものなどが見られる。

明治に入ると、篠山藩主や多くの家老たちは、東京に居を移すこととなる。デカンショ節の筆頭に歌われる「丹波篠山山家の猿が花のお江戸で芝居する♪」はこの頃のことを歌い込んだものと思われる。

明治31年(1898)の夏、千葉県館山の江戸屋(旅館)において遊学中の篠山出身の学生たちから旧制一髙(現東京大学)の学生にデカンショ節が伝わり、多くの若者達の共鳴を受けたデカンショ節は全国各地に広まっていく。「一弦の琴」(宮尾登美子著)や「一高ロマンス」(大佛次郎著)には、学生たちの間で愛唱される様子が描かれている。こうして、明治中頃から大正にかけて、デカンショ節は、書生節としての雰囲気を歌詞に加えながら全国を駆け巡り、かたやこの頃から始まる新聞社等による新作歌詞の募集では、篠山城、八上城などの文化遺産や黒豆や栗などの産物を題材に、ふるさとへの思いを歌詞に刻みこんだものが多く登場し、さらに郷土色豊かな民謡へと厚みを増していった。

明治31年(1898)の夏、千葉県館山の江戸屋(旅館)において遊学中の篠山出身の学生たちから旧制一髙(現東京大学)の学生にデカンショ節が伝わり、多くの若者達の共鳴を受けたデカンショ節は全国各地に広まっていく。「一弦の琴」(宮尾登美子著)や「一高ロマンス」(大佛次郎著)には、学生たちの間で愛唱される様子が描かれている。こうして、明治中頃から大正にかけて、デカンショ節は、書生節としての雰囲気を歌詞に加えながら全国を駆け巡り、かたやこの頃から始まる新聞社等による新作歌詞の募集では、篠山城、八上城などの文化遺産や黒豆や栗などの産物を題材に、ふるさとへの思いを歌詞に刻みこんだものが多く登場し、さらに郷土色豊かな民謡へと厚みを増していった。

昭和に入ると、丹波篠山も徐々に戦争の渦に飲まれていく。「春日まつりだ鉾山神輿、いのる武運を神かけて♪」前線にいる郷土の若者に送られた慰問絵葉書には、郷土の祭の情景に無事を祈る思いが込められたデカンショ節の歌詞が記されていた。

戦後、それまで各地区で行われていた盆踊りを統一、民謡デカンショ節と踊りが一体化していく。昭和28年(1953)に第1回デカンショ祭りが河原町の河川敷で開催され、デカンショ祭が誕生する。篠山城跡に会場を移し、人々は地域や団体で連を編成して参加するようになり、祭の規模は徐々に拡大、兵庫県を代表する夏祭となる。昭和45年(1970)には日本万国博覧会に400人が浴衣を着て出演するなど、日本の高度成長期を背景に、地域の人々は、こぞってデカンショ祭に情熱を注ぎ込んだ。この頃のデカンショ節には、「世界平和」、「テレビ・ラジオ」、「国体」など近代的な言葉による明るい歌詞が加えられていく。

デカンショ節は、それぞれの時代が描かれた連綿と続く時代絵巻であり、ふるさとの記憶である。

デカンショ節は、それぞれの時代が描かれた連綿と続く時代絵巻であり、ふるさとの記憶である。

歌い継がれるデカンショ節

毎年8月15日・16日、町家の軒先の提灯に火が灯される頃、篠山城跡に組まれた櫓から、デカンショ節が聞こえてくる。

デカンショ祭は、盆踊りから受け継いだ親しみやすさがあり、踊りの輪に気軽に誰でも飛び込める気安さがある。また、地元の高校やデカンショ節保存会では、デカンショバンドやジュニア競演会などに力を入れており、祭りは日頃の成果を発表する場であると共に、あらゆる世代が楽しみにして参加する「ハレ」の場となっている。

人々は、歌い継ぐことを通じて、民謡の世界そのままにふるさとの文化と伝統的な暮らしを守り伝えてきた。300番を超えるデカンショ節の歌詞に、今も人々は新たな時代を投影し、新たな丹波篠山を後世に歌い継ぐ取組みを脈々と続けている。

デカンショ祭は、盆踊りから受け継いだ親しみやすさがあり、踊りの輪に気軽に誰でも飛び込める気安さがある。また、地元の高校やデカンショ節保存会では、デカンショバンドやジュニア競演会などに力を入れており、祭りは日頃の成果を発表する場であると共に、あらゆる世代が楽しみにして参加する「ハレ」の場となっている。

人々は、歌い継ぐことを通じて、民謡の世界そのままにふるさとの文化と伝統的な暮らしを守り伝えてきた。300番を超えるデカンショ節の歌詞に、今も人々は新たな時代を投影し、新たな丹波篠山を後世に歌い継ぐ取組みを脈々と続けている。

デカンショ節からのメッセージ

デカンショ節を歌うとき、人々は、先人がいかに地域の文化遺産や産物を大切に、そして誇りにしていたかを知る。文久元年(1861)建立の能舞台、そこで行われる元朝能、そして城を囲む武家町と商家町など守り抜き残された景観が、その思いを伝えている。また、昭和56年(1981)、城下町地区にある明治24年(1891)建築の地方裁判所が、都市計画道路上にあることから壊されようとした時、地域の人々の懸命の努力により、曳家工法で方向転換し建物を残したことは、何を大切にすべきかを示すエピソードとして語られている。

農村の暮らしの中で、デカンショ節に縁深いものとして丹波杜氏がある。「灘の名酒はどなたがつくるおらが自慢の丹波杜氏♪」は、灘五郷の酒を天下に高く知らしめた丹波杜氏が、地域の人々の誇りとなっていることを示している。また、作陶の様子がユーモアを交えて歌われている丹波焼は、多くの窯元は半農半陶と言われるスタイルで陶器を作っていたことで、大規模化することなく、のどかな窯業集落の景観と作陶の技を伝えている。デカンショ節は、こうした暮らしを明るく歌に刻むことで、丹波篠山の人々を鼓舞し応援し続けてきたのであろう。

デカンショ節には、人々の喜怒哀楽や心意気、希望、誇りと共に、地域の文化遺産や産物が歌に織りなされてきた。歌われるたび、歌の中の風景が、地域の人々の共通の風景となり心を繋いでいく。そして、デカンショ節は、歌の世界そのままに残る多種多様な文化遺産や産物、かけがえのない風景を後世につたえることの大切さを人々に語りかけている。

デカンショ節には、人々の喜怒哀楽や心意気、希望、誇りと共に、地域の文化遺産や産物が歌に織りなされてきた。歌われるたび、歌の中の風景が、地域の人々の共通の風景となり心を繋いでいく。そして、デカンショ節は、歌の世界そのままに残る多種多様な文化遺産や産物、かけがえのない風景を後世につたえることの大切さを人々に語りかけている。

| 【丹波篠山デカンショ節 関連情報サイト】 |

|---|